Good time, good vibrations.

La bella stagione fa sempre da starter ai mille eventi del vino, appuntamenti più o meno interessanti e più o meno organizzati, in lizza per riuscire ad intrigare addetti ai lavori ed appassionati attraverso la migliore offerta possibile, al netto di alcune opinabili scelte, con validi prodotti spesso da scoprire.

Ecco quindi il moltiplicarsi di banchi d’assaggio e masterclass sulle tipologie di vino più disparate, sui più diversi territori, sui vari personaggi dell’entourage enoico, ma anche, grazie al cielo, sulle diverse figure professionali del mondo del vino che decidono di far conoscere aspetti peculiari della propria professione, a volte quotidiani ma quasi sconosciuti.

Sono ormai proprio gli aspetti più tecnici della materia enoica ad intrigarmi perché, a dirla tutta, stremata da innumerevoli note degustative di aulico tenore che, esercizi di stile che rincorrono aspirazioni liriche troppo spesso fuori luogo utili solo alla fulgenza d’immagine del critico/giornalista/sommelier di turno, dimenticano di rappresentare una qualità di esperienza squisitamente personale e poco trasmissibile dal punto di vista concreto.

Perché quando in una degustazione aperta al pubblico si descrive un vino, troppo sovente alla fine ascolto commentare il consumatore presente in questi termini: “sarà…ma io non ci sento nulla di tutto ciò” – oppure – “sarà pure così, ma a me non piace”. E allora mi vien da riflettere sul fatto che alla fin fine al consumatore si dovrebbe comunicare solo la piacevolezza di beva e la pulizia del prodotto e qualche strumento utile a saper riconoscere ciò. Il resto delle sensazioni dovrebbe costituire ricerca ed esperienza individuale.

Questa digressione per agganciarmi all’utilità, invece, delle masterclass tecniche per gli addetti ai lavori, illuminanti e formative, e la cui presenza rappresenta attualmente un personale criterio di selezione per la partecipazione ai vari eventi del vino.

Ecco, da questo punto di vista l’evento Beviamoci Sud 2022 (organizzato da Marco Cum, Andrea Petrini e Luciano Pignataro e tenutosi a maggio a Roma, con focus sui vini del nostro Centro e Sud Italia) ha fornito un valido esempio.

Dopo due belle masterclass su alcuni vini siciliani, promosse da Assovini Sicilia e magistralmente condotte dall’unico Master of Wine italiano, Gabriele Gorelli, e dall’esperto e decano Daniele Cernilli, alias Doctor Wine, ho trovato decisamente utile la lectio magistralis sull’uso dei lieviti nella storia del vino italiano svolta dal Prof. Giancarlo Moschetti, Ordinario di Microbiologia Agraria all’Università di Palermo, che ha anche illustrato una sua interessante ricerca sull‘uso dei lieviti su vini da vitigno autoctono Catarratto. Lo studio ha in particolare analizzato gli effetti di diversi lieviti su uno stesso mosto del 2019, a due mesi dall’imbottigliamento.

L’esposizione si è aperta con una distinzione fondamentale tra vini convenzionali, biologici, biodinamici e naturali a seconda dell’uso dei lieviti. Nei primi si è parlato di coadiuvanti enologici che invece nei secondi devono essere solamente di tipologia bio, mentre nei vini biodinamici, con certificazione Demeter, non è possibile usare né batteri lattici né lieviti. Infine, nei vini naturali, quelli cosiddetti umani dal noto viticoltore etneo Salvo Foti, si trovano invece quei lieviti frutto della normale coabitazione fra vite e uomo.

Ma facciamo un passo indietro.

Nel 1966 fu emanato il primo decreto ministeriale sull’uso dei lieviti starter da utilizzare solo in caso di blocco delle fermentazioni, salvo poi sdoganarli completamente nel 1977.

Ma perché usarli? La richiesta di prodotti agricoli da parte delle città era diventata ingente, ma a quei tempi (anni ’50) quasi tutte le aziende agricole erano ad economia familiare, realtà di autoconsumo, e la manodopera risultava essere scarsa per l’esodo dalle campagne alle città industrializzate: fu pertanto necessario far partire l’industrializzazione anche nell’agricoltura per poterla inserire in un contesto economico europeo. Ciò condusse ad un invasivo uso di fertilizzanti chimici, dove fino ad allora era prevalso quello dell’organico.

Questi nuove scelte contribuirono di sicuro al miracolo economico italiano, ma a discapito della fertilità biologica dei suoli. Allora i consorzi agrari richiedevano alle aziende agricole esclusivamente un’alta produttività e si comportavano come dei cattivi medici di famiglia (vedi anticrittogamici a profusione), mentre le cantine sociali non applicavano una giusta premialità, retribuendo i conferitori solo in base alla quantità e non in base ai gradi Babo e alla qualità delle uve o, come accade oggi nelle migliori cantine sociali, anche in base alla presenza di un’acidità totale.

Questo comportamento provocò un forte decremento della fertilità dei terreni agricoli con diminuzione della biodiversità e conseguente depauperamento del flusso genetico dalla vigna alla cantina, luogo d’elezione dei lieviti cosiddetti indigeni. L’alta consanguineità dei lieviti condusse, col tempo, alla formazione di geni deleteri con carenza di nuovi ceppi genetici provenienti dall’esterno della cantina, l’incapacità di rinforzare quelli già esistenti – che non riuscivano più a svolgere adeguatamente il proprio lavoro – ed il successivo blocco delle fermentazioni. Da questo punto di vista gli starter sono stati una panacea in un periodo di bassa qualità dei vini.

Moschetti ci racconta che a quei tempi non esisteva ancora l’analisi del DNA, ma solo la conta microbica, per cui osservando l’usuale linea di fermentazione spontanea e osservando che questo ceppo non riusciva a stabilire un’iniziale naturale predominanza, si volle anticipare l’azione utilizzando lo starter (lievito selezionato). Premetto che le fermentazioni si svolgevano allora con un solo ceppo di lieviti della specie Saccaromices Cerevisiae, i quali, clonati per gemmazione, risultavano poi possedere un’identica DNA fingerprint.

In un consorzio microbico tutti concorrono, secondo le proprie potenzialità, alla fermentazione globale, dal momento che vi coesistono batteri di varie tipologie e con diversi obiettivi. Nelle vinificazioni con singolo starter, invece, la perdita di biodiversità inter e intraspecifica comporta la necessità di aggiungere coadiuvanti enologici per sopperire alle caratteristiche di qualità dei lieviti indigeni utili a far partire la fermentazione spontanea.

Meglio quindi utilizzare i lieviti selezionati o seguire una fermentazione spontanea?

In prima battuta decisamente la seconda, assecondando l’annata e la specifica biodiversità del vigneto, ma solo se l’ambiente risulti essere sano (inteso p.es. come pulizia di cantina). E’ inoltre fondamentale l’esistenza di una bella biodiversità floristica e faunistica (e quindi parliamo anche di cassette nido per uccelli, hotspot per l’aumento della nidificazione del serpente, etc.). Una curiosità: gli uccelli migratori sono portatori di molti lieviti che d’inverno si mettono a “’dormire” nell’intestino delle vespe comuni, creando un ambiente di ricombinazione genetica (cioè di incontro con altri lieviti): ecco spiegato un aspetto importante dell’esistenza delle vespe!

E’ comunque di certo un lavoro difficile e spesso non esiste neppure il giusto know-how per portare avanti una fermentazione spontanea. Pertanto, in assenza di tutto ciò è sicuramente meglio vinificare utilizzando più lieviti indigeni in maniera scalare, isolati e selezionati dal proprio vigneto, con il grande vantaggio, rispetto all’utilizzo di un solo ceppo selezionato commerciale prodotto dalla biotecnologia, di ottenere qualcosa di irripetibile da altre aziende, un vino UNICO per territorio, fattori pedoclimatici ed anche quindi protocolli di vinificazione.

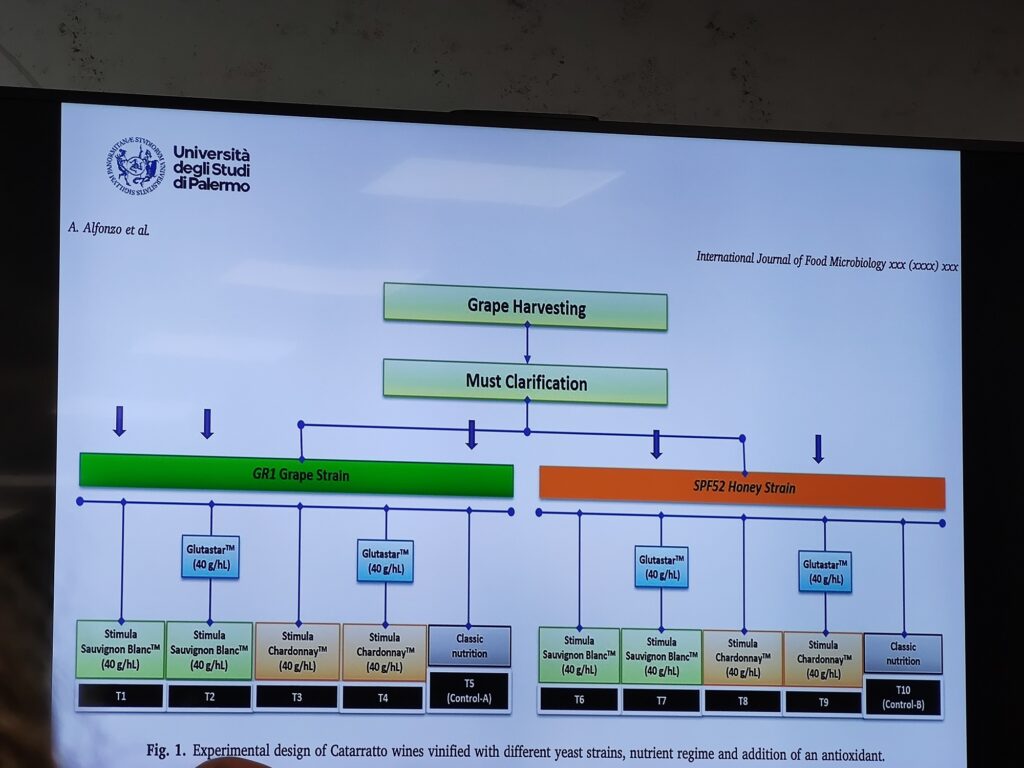

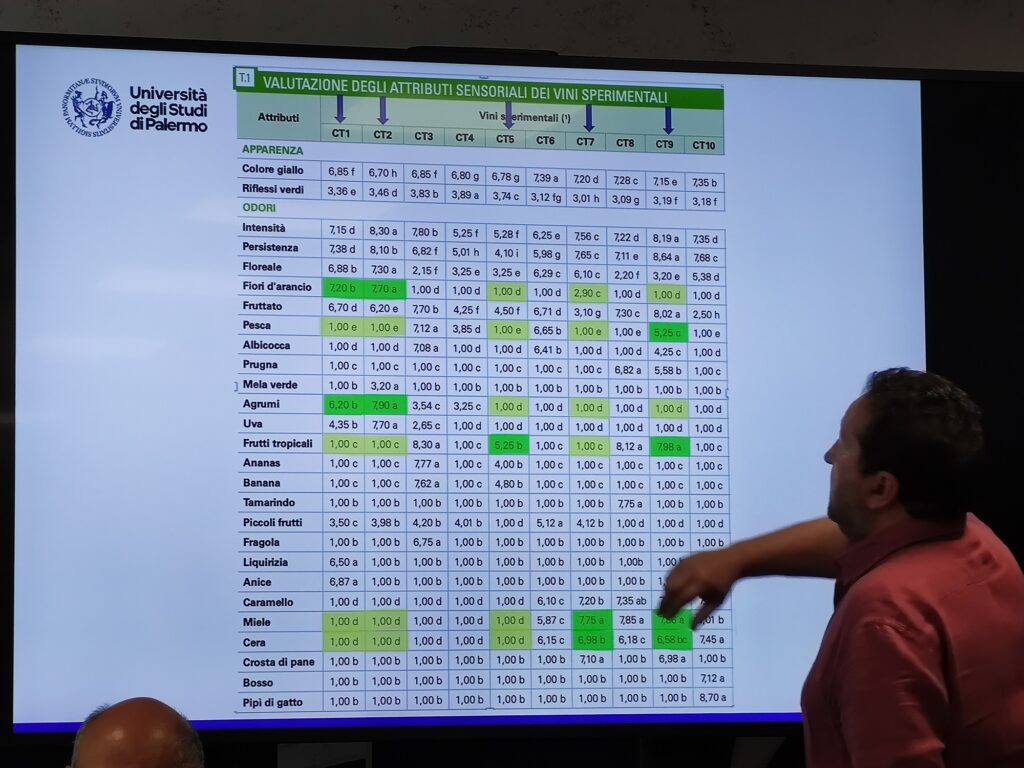

Lo studio sul mosto di Catarratto della Valle dello Jato (precisamente dell’Azienda Di Bella di S. Giuseppe Jato) risale ad un paio di anni fa: coordinato dallo stesso Moschetti e dal suo collega Nicola Francesca, con la consulenza di un enologo come Vincenzo Mercurio, è stato pubblicato sull’ International Journal of Food Microbiology e ha dimostrato che, partendo da uno stesso mosto, al mutare dei lieviti aggiunti mutano i suoi descrittori aromatici.

E’ stato svolto su 3 campioni dello stesso mosto dell’annata 2019, inserendo in due di essi differenti lieviti selezionati.

E’ importante premettere che il Catarratto è un vitigno ad aromi tiolici (i cui descrittori sono agrumi, pompelmo, bosso,…) capaci di esprimersi solo in certe condizioni e in presenza di B-liasi, enzima capace di spezzare questo aroma che di solito è criptico e non volatile.

Il mosto, dopo esser stato chiarificato, è stato diviso in tre parti:

T1 > trattato con Stimula Sauvignon Blanc

T2 > trattato con Stimula Chardonnay + Glutatione (un antiossidante naturale)

T5 > utilizzato come campione di controllo (con conservazione dell’originale profilo olfattivo del Catarratto).

Tra l’altro, durante questo processo, sono stati scoperti ed isolati nuovi lieviti termofili fruttosofili, importanti perché in grado di far passare anche il fruttosio .

Considerazioni finali ?

Due sicuramente immediate, le altre saranno le vostre.

- Le uve migliori risultano essere quelle paucimicrobiche, cioe’ con pochi lieviti.

- In pratica ci vuole molta scienza per fare un vino, ma la stessa puo’ essere usata anche per risultati discutibili. D’altronde queste ricerche si rivelano molto utili alle industrie biotecnologiche per poter offrire alle aziende vitivinicole una varietà di scelte operative durante la vinificazione…