Territori come la Champagne in Francia, o Napa Valley e Sonoma negli USA, già da parecchio tempo hanno aperto le porte delle loro aziende vitivinicole ai visitatori e fatto del turismo del vino il loro core business. Così come è successo in Sud Africa o in Australia dove tra l’altro, a causa delle enormi distanze interne, le cantine si sono dovute necessariamente organizzare molto bene.

Intuisco che non sia semplice comprendere le dinamiche sottese al turismo in genere per chi non abbia mai lavorato nel settore, ma le logiche e gli obiettivi finali di un’azienda vitivinicola restano comunque gli stessi di altri settori commerciali. C’è chi già parla di overtourism del settore, forse perché volge lo sguardo solo a certe zone di produzione, quelle dei vini più noti all’estero (Toscana, Piemonte). La realtà è ben altra: l’Italia possiede oltre 500 vitigni autoctoni, decisamente non tutti atti a divenire vini celebrativi ma di sicuro in grado di supportare il territorio di appartenenza.

Il turismo mordi e fuggi è, purtroppo, selvaggio e deturpante specialmente nelle grandi città d’arte, ma in genere chi possiede strutture di lusso non scenderà mai a facili compromessi, mentre altre realtà minori (in termini economici) le vedremo adattarsi più facilmente alle istanze di un turismo “d’assalto”, che siano ristoranti, alberghi o negozi. Per le aziende vitivinicole direi che il problema attualmente sia l’opposto: p.es., è difficile trovare cantine aperte nel weekend e a volte solo su prenotazioni molto anticipate, fenomeno questo presente più al Sud che al Nord. Quindi non guardiamo sempre e solo a Toscana e Piemonte, quanto piuttosto al resto d’Italia dove tutto questo overturismo enoico non lo troveremo affatto.

“L’Italia è la nazione con maggiore potenziale enoturistico e con un’offerta molto variegata: abbiamo cantine nei trulli e nei castelli medievali, nei villaggi e delle Ville palladiane, per la maggioranza a conduzione familiare e quindi con la possibilità di incontrare direttamente il vignaiolo/proprietario ed una gastronomia che cambia quasi in ogni territorio comunale” ha di recente dichiarato Donatella Cinelli Colombini, fondatrice nel 1993 del Movimento del Turismo del Vino.

Tutto iniziò con la manifestazione Cantine Aperte che regalò numeri importanti capaci di far intendere come anche le cantine potessero rappresentare una destinazione turistica: certo, venti anni fa regnava grande disorganizzazione, basti pensare che non esistevano neppure le sale di degustazione, né veri e propri punti vendita. Oggi le cantine italiane aperte al pubblico sono circa 20.000.

Ultimamente sono state diverse le occasioni in cui si è parlato di turismo del vino ed una è destinata a segnare un punto importante nello sviluppo del nostro enoturismo e del Movimento del Turismo del Vino, l’associazione presieduta oggi da Violante Gardini Cinelli Colombini, a cui aderiscono oggi più di 700 cantine in rappresentanza di 20 regioni italiane, e che mira ad accrescere l’enoturismo nazionale, considerandolo una risorsa economica fondamentale per lo sviluppo dei territori ed un efficace strumento per la tutela dell’ambiente.

Mi riferisco alla presentazione al Senato della Repubblica, lo scorso 12 marzo, della prima indagine denominata “Turismo del vino: tra nuove sfide ed opportunità” a cura del CESEO-Centro Studi Enoturistico e Oleoturistico dell’Università LUMSA – presieduto da Dario Stefàno e diretto da Donatella Cinelli Colombini – e riproposta al Vinitaly pochi giorni fa. Si tratta della prima iniziativa pubblica in interazione con le istituzioni.

Lo studio, condotto dal prof. Antonello Maruotti, ordinario di Statistica alla Lumsa, è stato compiuto su un campione rappresentativo di 237 cantine associate al MTV con l’intento, attraverso l’analisi di tipologia, offerta e dinamiche delle cantine in questione, di mappare le differenze regionali dell’enoturismo italiano ed identificare le sfide e le possibili opportunità esistenti nel settore. I dati ricavati sono molteplici e specifici ma io qui ne accennerò una sintesi.

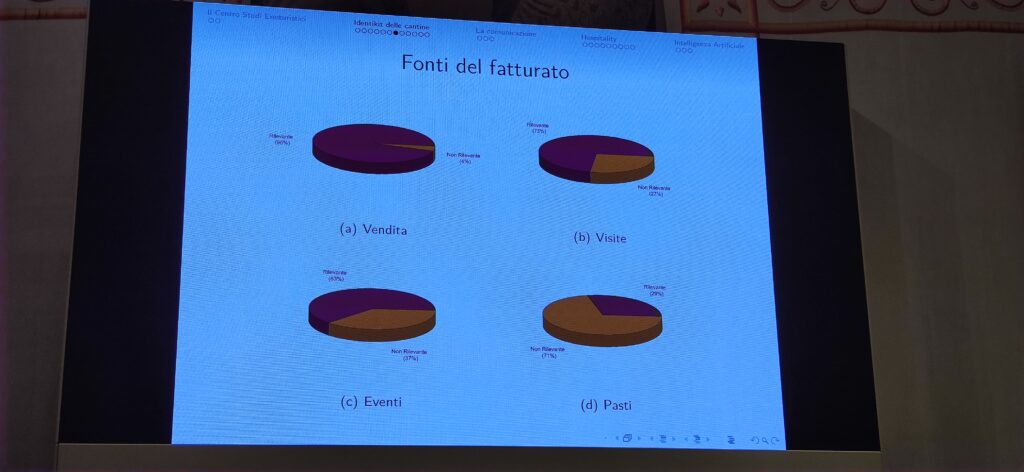

Sebbene in una contingenza non proprio favorevole, le cantine continuano a rappresentare una risorsa importante per il proprio territorio. Ma parlando di fatturato, si può affermare che il settore sia effettivamente in sofferenza? Si è visto che la variazione di fatturato da un anno all’altro di queste aziende, in media medio-piccole, è stata in negativo soltanto per il 16%. E valutando meglio questo fatturato si è notato anche che l’origine dei proventi non risiede solo nella vendita diretta di vini e prodotti, ma anche nelle visite in cantina, nell’organizzazione di eventi (di formazione, wedding, artistico-culturali), nell’offerta di ristorazione e pernottamenti. Decisamente minima appare invece l’incidenza dell’e-commerce. La vera nota dolente risulta essere rappresentata dall’aumento dei costi, che rischiano di erodere seriamente il fatturato e pertanto si spera in un tempestivo intervento di investimenti pubblici nel comparto.

Altra nota cruciale è la comunicazione, il cui potenziale non sembra essere ancora abbastanza sfruttato. Manca il suo monitoraggio ed un suo adeguato sviluppo; spesso non si aggiorna neppure il sito web se non affidandosi alla buona volontà di un familiare o di un dipendente; non si usano le mailing list; mancano i wine club che necessariamente rendono più stabile l’interazione col cliente e la sua fidelizzazione. Alla fine risulta che solo il 13% delle cantine possieda un adeguato livello comunicativo con la clientela, che dovrebbe invece essere costante, quotidiana e di qualità. E qui auspico l’utilizzo nonché un’incisiva e continua formazione di personale esclusivamente interno.

Per quanto riguarda l’accoglienza, è ormai diffusa l’esistenza di certe caratteristiche come parcheggi dedicati presso la struttura o la presenza di calici e frigoriferi specifici, mentre sorprende che ancora solo il 56% delle aziende consenta il pagamento online.

I servizi complementari, poi, dipendono molto dalla specificità del territorio e dalla diversa sensibilità del proprietario, che magari mira a segmenti particolari di clientela: pensiamo alle aree gioco per bambini, le aree sosta per camperisti, le aree ricarica per auto elettriche. Il prezzo medio per un’esperienza in cantina? Circa 25 euro.

E qui si delineano due approcci di ospitalità prevalenti: quello ancora legato esclusivamente alla visita in cantina con degustazione, e quello che invece arriva a fornire un discreto numero di servizi ed esperienze, anche esclusive (a volte anche numerosissime, se ne sono addirittura contate fino a 18). Parliamo di esperienze di alto livello, per amanti conclamati del vino, anche legate al wellness e allo sport, e non solo giornaliere ma prolungate nel tempo, nella considerazione che la struttura vitivinicola possa costituire anche un luogo di aggregazione (vedi i Wine Club).

Ma la gestione dell’ospitalità a chi è affidata?

Direttamente al proprietario nella maggior parte dei casi, tra l’altro in assenza di figure professionali specifiche con competenze linguistiche, di marketing e di comunicazione. Ed è qui che probabilmente l’AI troverà spazio, con ovvie difficoltà per le realtà più piccole e rurali, sovente senza particolari risorse o competenze.

In sintesi, dall’indagine è emerso che:

- l’enoturismo è un settore in forte crescita

- in Italia il fatturato delle cantine è aumentato del 53%

- l’81% delle cantine ha registrato un aumento dei costi

- solo il 38% delle cantine ha personale qualificato in Wine Hospitality

- il 43% delle cantine si impegna in pratiche biologiche

- i social media sono strumenti fondamentali per promuovere le cantine

Inoltre al Meridione si punta sull’intrattenimento e sull’abbinamento cibo-vino, nonché sulla presenza online; il Centro si distingue per le attività di rilevanza paesaggistica mentre le cantine del Nord risultano essere le più flessibili in termini di giornate di apertura.

Se pensiamo al passato, molte cose sono mutate. Certo, spesso la visita alle cantine segue ancora un percorso inverso: si parte per visitare un luogo o un territorio e una volta lì si vede se esistono sul posto anche cantine e aziende di vino. Di sicuro però l’approccio è cambiato e oggi l’enoturismo è molto più della semplice degustazione di un calice. Attorno al prodotto vino c’è tanto altro, ed il termine Terroir andrebbe considerato in un’accezione più ampia rispetto a quella più comunemente intesa in Italia: un terroir è l’essenza di un luogo, è il legame forte fra una terra e chi la abita, con tutto ciò che ne consegue.

E il problema della carenza di specifiche professionalità? Spero che l’Università LUMSA, fornendo oggi i necessari dati e numeri, sia in grado di indirizzare il Governo verso nuove politiche di settore, legislative e formative, che possano offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani universitari.

Nel frattempo sarebbe una best practice anche l’estendere le attività di accoglienza a tutti i periodi dell’anno, e non solo alla bella stagione, perché ciò aumenterebbe di certo il fatturato delle aziende il cui obiettivo primario resta sempre la vendita diretta del vino. E poi pensiamo anche a quanto l’enoturismo supporti il turismo gastronomico: spesso i luoghi di produzione alimentare sono anche luoghi suggestivi, mi riferisco p.es. ai luoghi di stagionatura dei formaggi (Parmigiano Reggiano, Fontina valdostana,…) o dei salumi tipici, alle barricaie degli aceti balsamici, agli oliveti, tutti cibi di perfetto abbinamento col vino, tra l’altro spesso utili a comprendere maggiormente il territorio di provenienza di quest’ultimo e la sua stessa storia. Perché, e cito la Donatella Cinelli Colombini, “nessun prodotto vive di vita propria”.

L’Italia può dunque più che competere con l’estero in campo enoturistico, possedendo un’estrema diversificazione dell’esperienza offerta, specie dal punto di vista del paesaggio naturale. La vera sfida dei vini oggi è solo di riuscire a proporre ognuno la propria unicità.